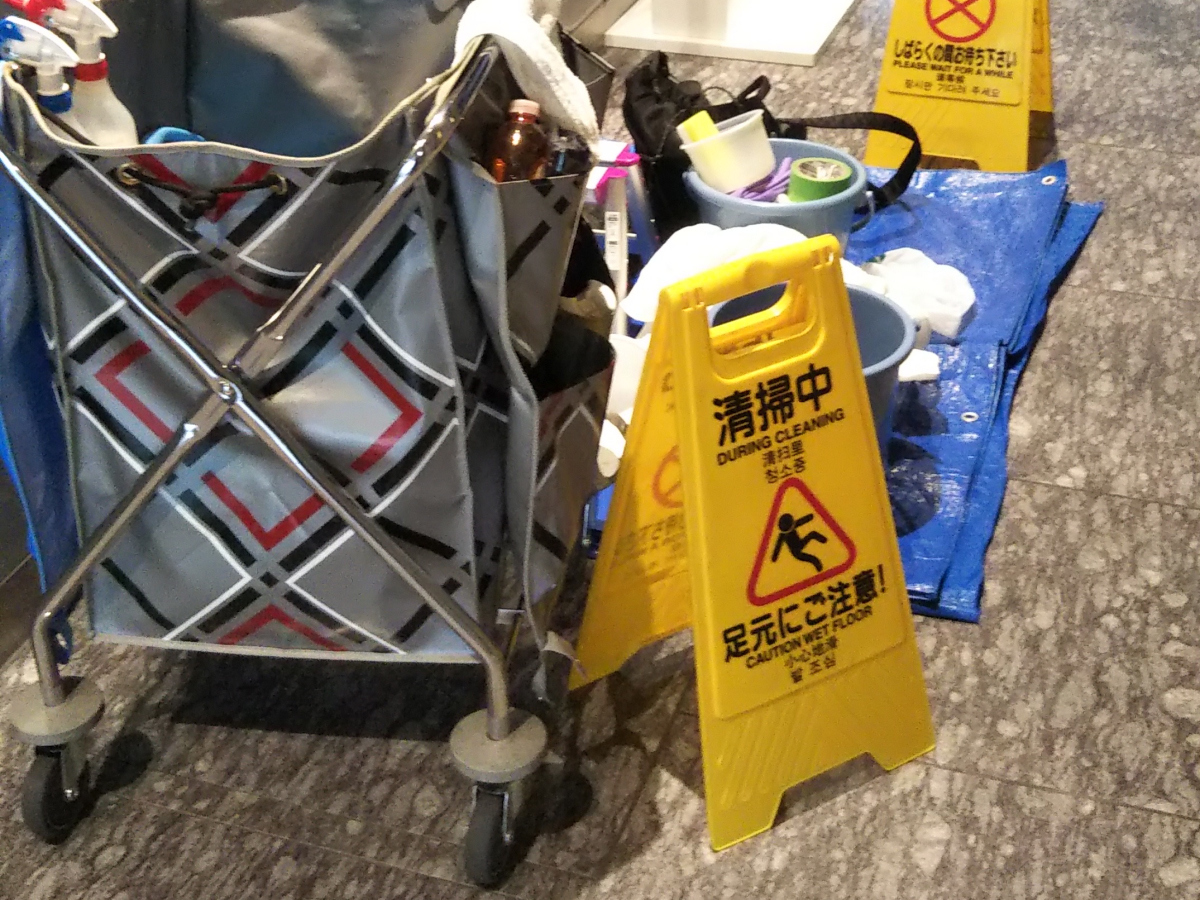

剥離清掃 床洗浄ワックス塗布 床清掃全般

品質重視の清掃業

佐野清掃

〒182-0017 東京都調布市深大寺元町1丁目11-1 1104

※京王線 調布駅:中央口より徒歩で17分

※駐車場:建物敷地内にあり(有料パーキング)

※一階部分が武蔵野市場

【見解】ワックスの塗り方

|

2025年1月1日

|

内容追加

|

|---|

――もくじ

- ワックス塗るのは、一番技術が必要な作業

- 喜ばれるのは、しっかり厚めに塗る塗り方

- 【佐野清掃は横と縦二回塗る塗り方】このやり方を クロス塗りと言っている

- クロス塗り(格子塗り)とは

- クロス塗り(格子塗り)は、ビルメンテナンス協会が推奨する【基本とされる塗り方】

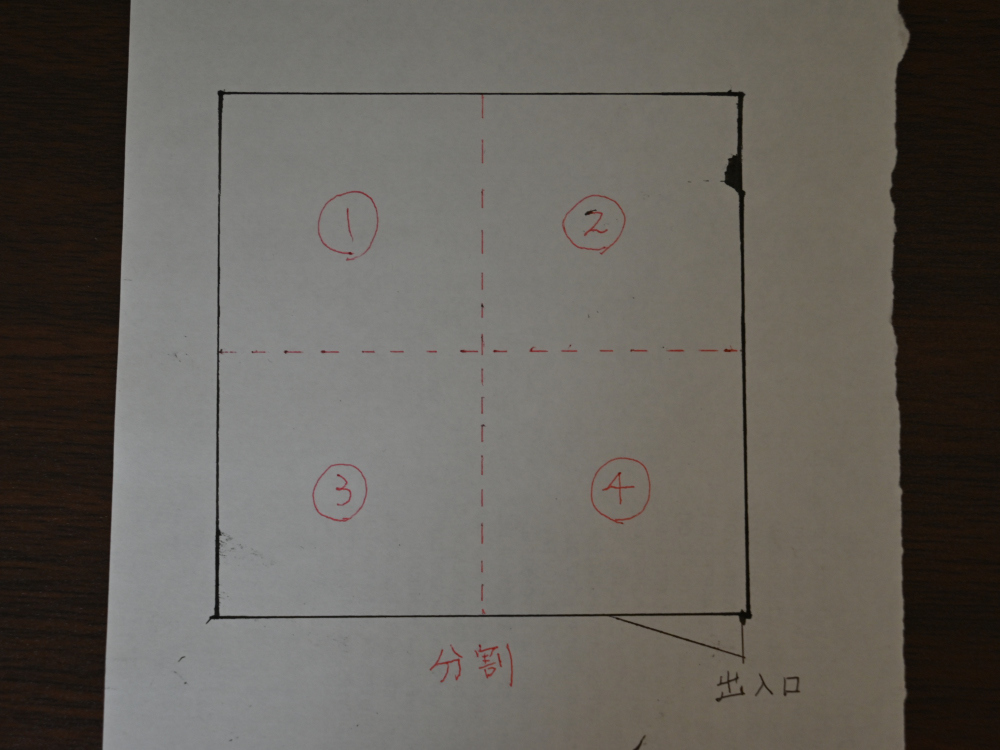

- 1.塗る場所(部屋を)手が届く範囲に分ける・分割する

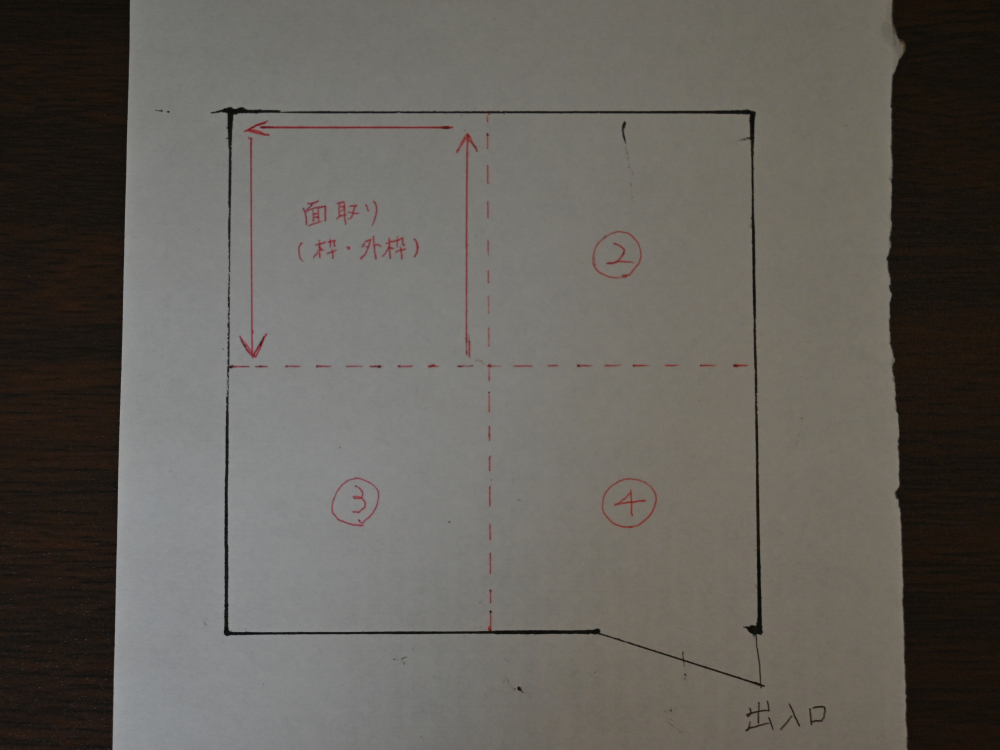

- 2.分けた区画の外枠を塗る・面を取るように塗る

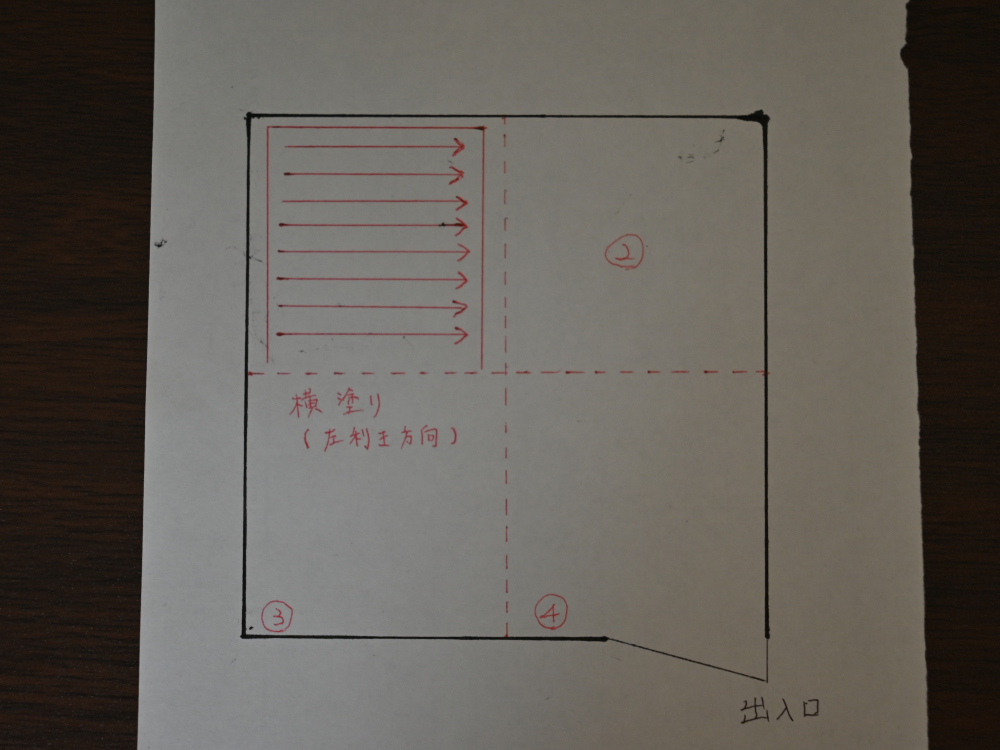

- 3.区画内の真ん中を横方向だけで、一定方向に塗る

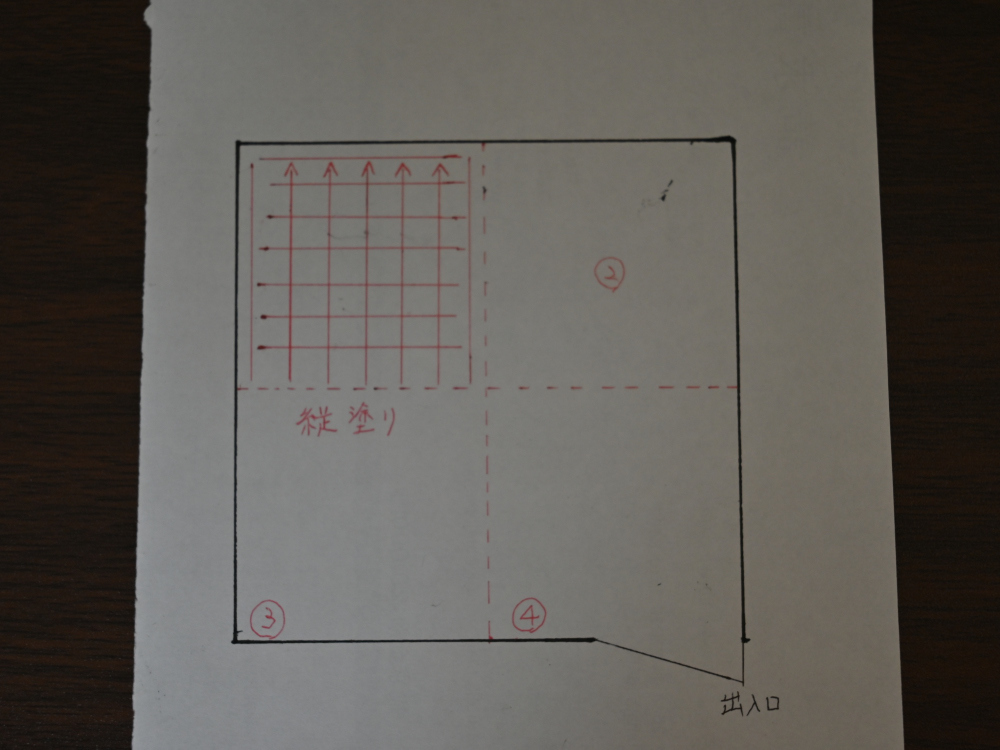

- 4.横塗りの最後まで来たら戻って、縦方向に変えて塗る

- ワックスを塗る前は必ず洗浄 汚れた古いワックス層を、落としてから

- 綺麗に魅せるなら道具にもこだわって

- 清掃で唯一、現場に残してくる概念が「ワックス」

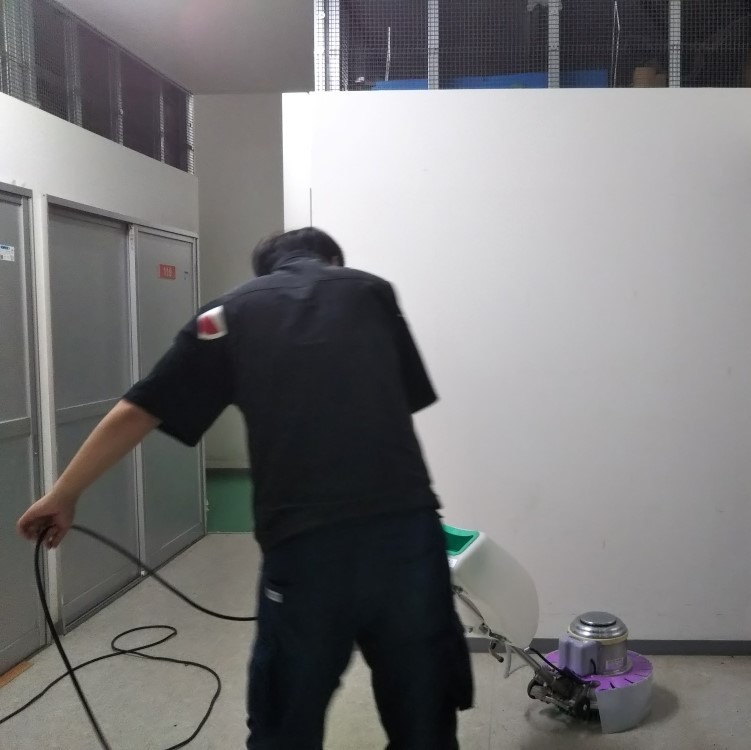

- ポリッシャー清掃なら【佐野清掃】

今回は、ワックスの塗り方についてのお話。

ご覧いただきありがとうございます 作成者の佐野ともうします。

ワックスの塗り方を話す筆者「佐野とは」

床清掃という清掃の仕事を若い時からずっとやってきて、数多くの現場を「ワックス塗布」してきました。ワックスというのは清掃業者が行う仕事の中でも、ちょっと特異なところがある作業なのですが、塗り方のお話をする前に大事なことを言ってしまうと

ワックスを塗るというのは、清掃作業の中で一番難しいと思っています。

それというのは、ワックスを塗るのはどんな現場であっても「人間が手作業で」塗ることになっているのが「どんな現場でもで」、清掃特有の力加減「掃く」「拭く」「磨く」にある技術、強弱のやりようすべてがワックスを塗る作業には入っているから、難しいと伝えてみて、強弱の部分に人間によっての違うところがあり、細かく言うと

塗布モップを押しこんで塗るとき・また引いたときの塗る力★なんかが、行う個人によっては違ってくる、人間によっての異なりが「あるのがワックスを塗ること」になり、やる人間「個人によっての違い」が顕著に表れてしまうのがこの作業だから

ワックスは数ある清掃作業の中でも一番難しいのではと、もうしてみました。

佐野清掃では「横方向で塗って次に縦方向に塗る」やり方をしています

この塗り方をお話しする前に、塗る目的の根本を少し話しますが

聞いたことがある人はいるかもしれないですが、塗るやり方で「薄く塗って伸ばす」

意見は間違いではありませんが「かなり難しい」塗り方です。最初からこれを目指して塗ろうとすると「カスレる」にもなってしまい、「薄めには」しない方がいいと思っています。

塗った後で全く乾いていかないなら、それは塗りすぎですが

第一に薄く塗ってほしいなんて言ってくるお客様はいません

佐野清掃も長いことこの仕事していますが、清掃関係者の人達以外にワックスをケチって「なるべく薄く」なんて言われたことはないですし、塗るための床においての「必要量」とゆうのも使うワックスの説明書きにはちゃんと書いてあるはずです。

ワックスを塗るというのは経験と「感覚」が問われる作業であって、大事なのは、機械が塗っているかのごとく「一定のやり方」「一定の力」のやり方をして塗っていくものが、まあ正しい綺麗になる塗り方と思っていて、ようは人間の中にある勝手な理由

ここはなんか力加減が弱いから、ここだけ多めにワックスを塗ってみようなんかの

塗り手の邪念みたいなのを出さないで「機械のごとく」やるのが、ワックスはどんな感じで塗っていくのかいいのかの真面目な答えになるのと、筆者的には思っています。

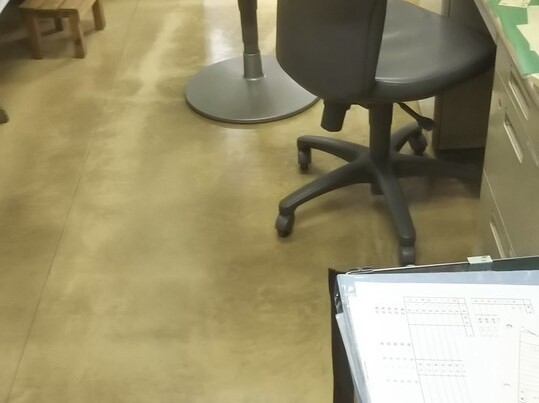

機械のごとく塗るのとは、光沢感をしっかり出した塗り方・量を使ってしっかり塗り広げる塗り方で、これがやっぱり綺麗で間違いなく喜ばれるのと

お客さん商売の清掃としてのありきたりをもうしました。

佐野清掃の塗り方についてお話します

佐野清掃では「横方向で塗って次に縦方向に塗る」をしているのですが

このやり方を筆者は「クロス塗りと」勝手に命名していて、勝手にともうすのは、実のところの正式名称とゆうのではありません。人によっては縦線と横線を描くように塗ることから、「格子塗り」とも言っている人もいるのですが

そもそものこの塗り方については、筆者「佐野清掃・佐野が」2010年当時に ビルクリーニング技能士の資格を取得したときに出された「試験科目であって」試験でだされるやり方だから、しょうがなくも勉強して覚えた塗り方になります。

このときの講師だった人が、この塗り方のことをよく「格子塗り」と言っていたのですが、佐野的には疑うのはなかったのですが、何の気なしに「なんて疲れるようなやり方が正式に?」と感じてはしまいましたが、それでも覚えなければいけない試験科目であったので、変な疑問は思いませんでした。

「筆者佐野が過去の国家資格挑戦の議題にあったのがこの、横から縦へ二回塗る塗り方」

ここまでの話の中で、塗り方をごく簡単に言って なんとなく 想像できたかもしれないですが、クロス塗りはこんな感じの塗り方になります。

部分的に分けて、範囲ごとに二回塗る塗り方になります。

この塗り方に限らず

ワックスの基本的な塗りとは、機械のように塗るのですが

クロス塗り(格子塗りを)解説します。

はじめに塗る場所を、手が届く範囲分割しなければできません

塗る範囲を区切るのは、二度塗るためには手が届かなければできない意味があって

塗りはじめのところから離れてしまうと手が届かなくなってしまい、もう一度塗りたくてもできなくなってしまうことから、塗るはじめに「塗るところを手が届くエリアに分けて」「分けた範囲ごとに塗っていこうとする」エリア分けするのが「分割」になります。

注意点として、進む方向(塗る出口)踏まないルートを考えて決める必要があり

塗る人間がモップの柄を広げてみて、それくらいの範囲に決めて分ける決め方が、やりやすい「範囲決め」になろうかと思います。

部屋の大きさによっては「微妙になってしまう」範囲(広さ)があるかと思いますが、こういったときは、欲張らずに狭いエリアにした範囲で決めた方がよく、逃げ道に向かって「ここが①ここが②」といった「確実に手が届くで」決めていきましょう。

これをするのは塗る範囲を「決定づける」意味と

真ん中を厚めに塗りたい仕上がりにしたいため、あえて外枠から先に塗っていくのが「面を取るみたいにと」言われている、厚みバランスを取るための意図が、外枠を塗るになります。

ワックスの仕上り感とゆうのは「山のようにして」塗る場所の真ん中が高くなるような感じにするのが、より光って見えるのですが、光るがより見える仕上りにするために

基準となる基準にしたい外枠を先に塗って、「外を目安に」残った真ん中を外より厚く塗って「より真ん中が高くなるように」、光って見せる仕上りのために外枠を先に塗るのです。

面取りは、範囲の外枠・場所によっては壁際になるところを「一本通すように」まっすぐ塗っていくのですが、注意点というか大事なのは

最初にちゃんと補給した塗布モップで「しっかりとした線」で塗ることです。

以外に間違えがちなのは塗るときに補給するワックスの量です。前提として、塗る房にワックスをつけて補給して(足しながら)塗っていく全工程なのですが、最初の面取りでももちろんつけ足して行い、このつける量については多すぎても少なすぎてもいけません。厚みの基準になる面取りともうしたとおり、つけ足す量は一定にしていかないと、その範囲ごとの厚みが変わってきてしまいますし「機械のようにが」ずれてきてしまい、仕上りそのものがおかしくなります。

どれくらいの量(足す)にしたらいいのかは、塗っていて「水の球“だまに”ならない」くらいの「カスレ線になっていかない」くらいがちょうど良くて、つぎ足す量に関しては、回数を重ねて「ドバっとは出ない」感覚をわかっていないと塗る作業はできません。

ワックス入りの容器を「計量カップで量りながら」塗ってもいいのですが

そんなことをしている時間なんて どんな仕事にもないと思いますので、補給する感覚をまず覚えてもらうのが、塗るためには最初にある必須の覚えるべきことなので、よく掴んでもらってから塗布作業をしてください。

房につける目安をもう少し伝えると

塗る塗布モップに足されたワックスが、垂れてこない程度に緩い感じの含んだ状態にし

「その含んだ状態が最後までの塗りきる条件にして、ワックス塗布の作業自体は行っているものと」

確かにあるいつもの感覚“経験を”伝えさせてもらいます。

モップをかけるように「横に」塗っていくのですが

前提として塗ったところを踏まないように行い、面取りをして外枠が濡れている(乾かない状態)で急ぎ早に続けざま行うのが、横方向にモップをかけるように塗るになります。

ワックスをかける基本的なことを言いますが

動作の一つ一つをなるべく早く行うのが綺麗になるというか「綺麗に仕上がる」コツにもなるのです。これというのは本当にあることで、ゆっくり塗るのと「手早く」塗るのでは、床に対してのワックスの食いつき方「のり方に」明らかな違いが生じてきます。これは塗っている作業員はやっていれば気づくのですが、塗らない他の人間やお客様にとっては「なんのこっちゃ」の「見てもわからないの」ことを言っているのですが、ワックスというのは少々慌て気味に「乾かないうちに」、なるべく早く塗った方が綺麗に仕上がるのと、いろんなパターン、いろんな人達が塗っているのを見てきてわかっています。

伝えたことで、ワックスというのは清掃における技術的な「力加減が」すべて入っている作業なのですが、それがわかる工程が、ここでやる横での一定方向に塗る作業になり

難しさの面「力加減」については、専用のフラッシュモップ(塗布モップ)を押し込むときと引いて戻す時では力の入り具合が“異なる強さに”なることを言い、踏み込んで言うと

体から離す「押し込むときに」しっかり力を入れて塗らなければ、引いてくるときの(体に戻ってくるとき)塗布モップは、押し込むときより「しっかりは塗れないものが」普通で、要するに、引くより押すときの方が、力は強くかけられ塗れるのです。

繰り返しになりますが

この力加減がワックスを機械のように「一定に塗るための」難しいところで、この力の入れ具合なんかを普段の清掃「モップがけなんかで」練習をしておく必要がワックスがけのためにはあって、そうしておかないと綺麗なワックスは到底塗れないのです。

まとめますと

面取りをして 残っている真ん中を横方向に塗るときは「押し込むときを」しっかりと力を入れて塗るようにし、フラッシュモップ(専用塗布モップ)を、半分かぶせて後ろへ下がり「かぶせながら」

「塗布モップを塗りながら引いて戻し、塗布モップを引くときに関しては、押すときより力は抜けるが普通で★押すときと比べて差が出るもの」

力の入り方・入り具合を考慮もできて、なるべく早く、横方向の真ん中塗りを完結する必要が「綺麗に魅せるワックスにはあり」総論して、ワックスというのは清掃においての強弱の部分がすべて入った作業なのです

外枠を塗ったら、真ん中を横方向に塗るのを説明しました。

手が届く範囲を決め

決めた範囲を「面取りと」「横方向に塗ってきて」そこからさらに戻って縦方向に「また塗る」のは、言ってしまうと「塗る人間の粗けし」になります。

筆者佐野は、いろんな人間がワックスを塗るのを見て「いろんな仕上り」とゆうのを見てきて思うのは、どんな人間にもその人なりの癖があるという、いわば「言って他人ではどうにもできない」その人間だけがある仕草については、いたしかないと思うことです。

ワックスが難しい部分というのは、人間がやる手作業での癖がある部分で、これは筆者の佐野が塗っても、佐野だからでる癖というのが絶対あるものであって、要するに言いたいのは、どんな人間にも癖は必ずあって隠せないということ。

縦方向にまた塗るというのは、行う人間にあるはずの“癖”、力が入った抜けたを消すために行っているのが

「戻ってもう一度縦方向に塗る」ことなのです。

このときにある「見方としては」縦に塗りながらいろんな角度から床をよく見て、ムラやカスレがないのかを目を凝らして、確認しながら塗ることが大事です。それと

縦方向の塗りには「床にある床目に沿って」塗ってやるお決まりもあり、床の目については範囲決めの段階で、塗るエリアを決めているときに見定めておく必要があります。

塗り手の癖「横だけだとでる粗を消しながら」

縦で塗ってエリアの最後まできたら、モップを「停車」するかのようには止まらないで

水を切るかのように「すっと」スキー板を滑らすように、ワックスを切って終わらす、塗布作業の終わらせ方というのも、ワックス作業においての当たり前の「細かい技術」にあるので、切って終わらす「締め方についても」習得して行えれば

より一段と綺麗な床に見えるでしょう。

筆者の会社は

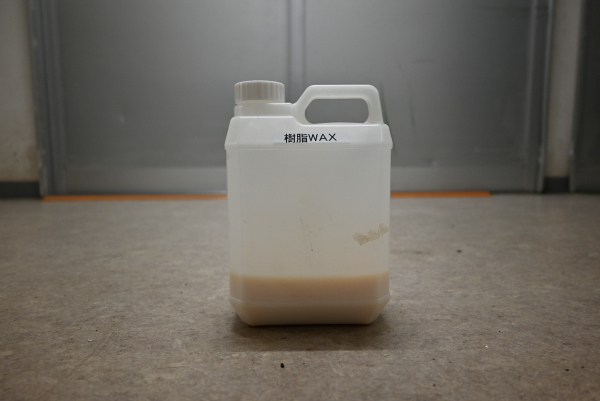

ワックスの種類を、軽いのから高濃度まで取り揃えています。

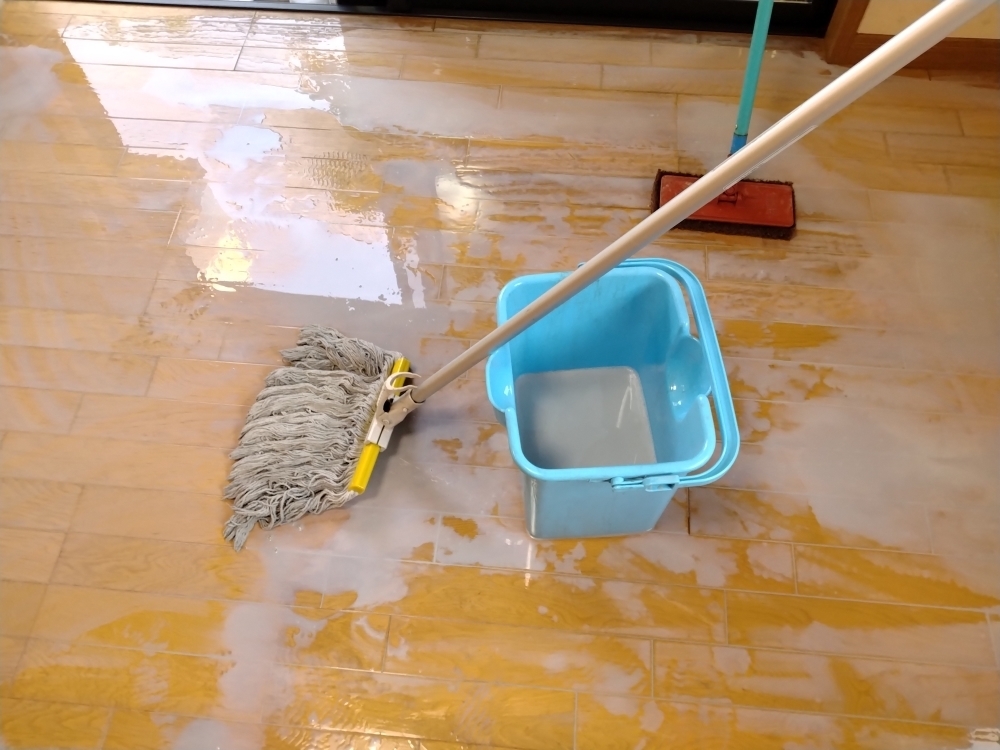

――ワックスを塗るのは先に拭くだけではダメです

塗る前には綺麗にしてなんて

誰でもいうかもしれませんが、どの程度綺麗にしたらワックスを塗れるのかは

「ズバリ言って洗浄をした方がいいです」。

ワックスを塗るためには、洗浄してほしいが「本当にお約束」にしたいのですが

というのは、洗浄をしないと一番上の層にある「汚れたワックスの上に」新しいワックスを塗ることになるからです。

これをすると、新しいワックスのもちが格段に悪くもなり、下側になって積もっていく「古いワックス」についても、黄ばみや変色を起こしてきてしまうになってきてしまいます。

洗浄して、ワックス層を少しくらいでも落としてから塗るようにするのは

清掃屋として言うのは当然で

伝えたいのは、洗浄をなるべくなら深くしてもらって、一番上にある汚れたワックスを落としてもらってから、新たなワックスを塗るようにしてほしいということ。

これを確実に守ってもらえれば

ワックスがビルドアップとなっていく抑制にもなり、剥離作業の周期を遅らせることにも※繋がっていきます。

ワックスを塗るときは

洗浄をして、今あるワックスを落としてから塗るようにしてください。

※ワックスの完全除去については、剥離しかありません

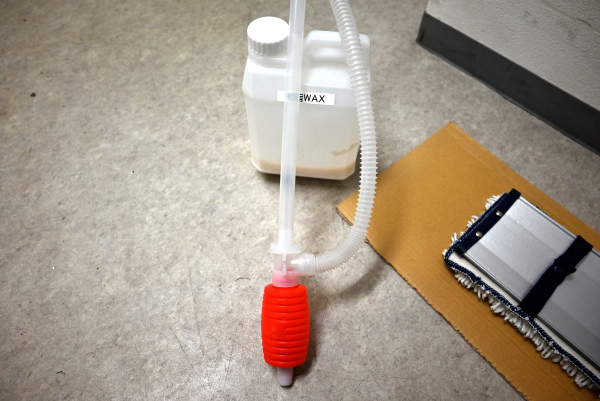

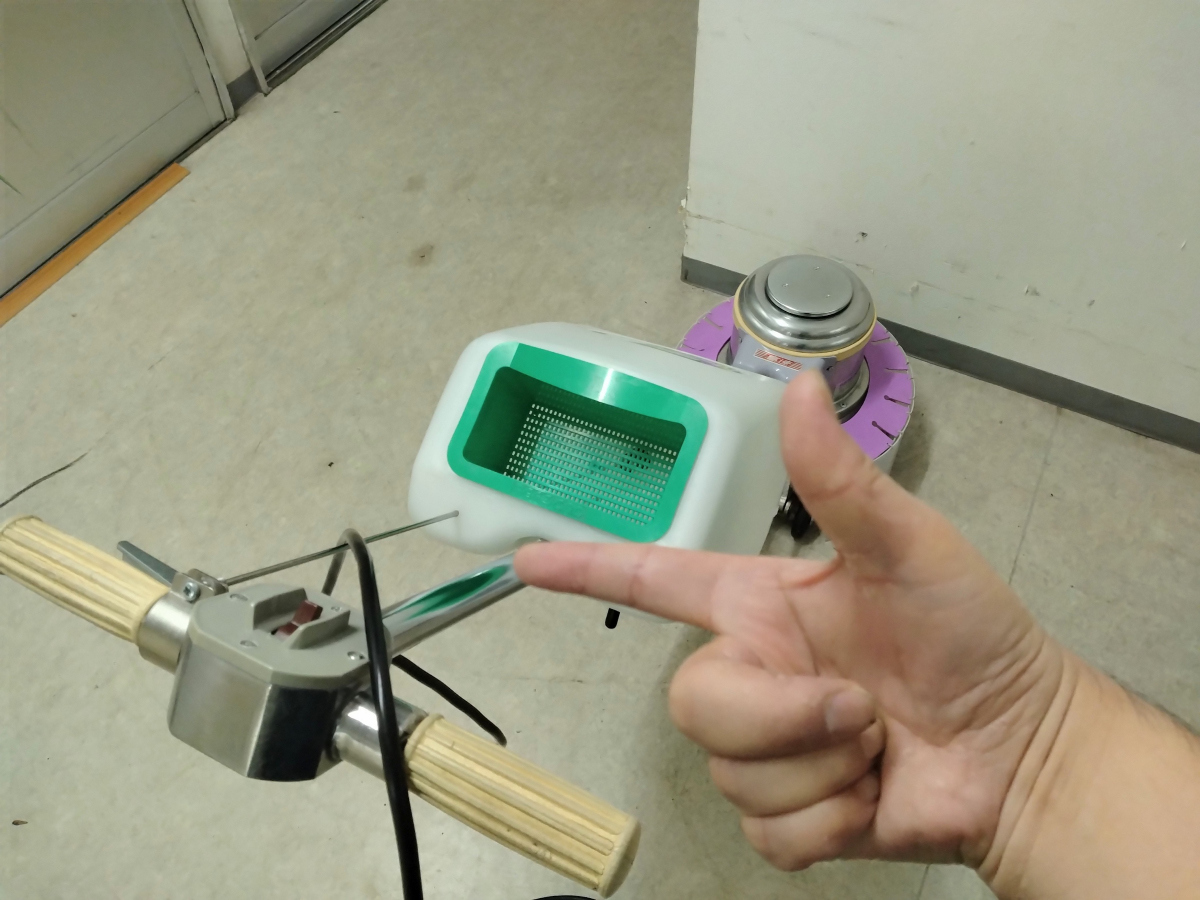

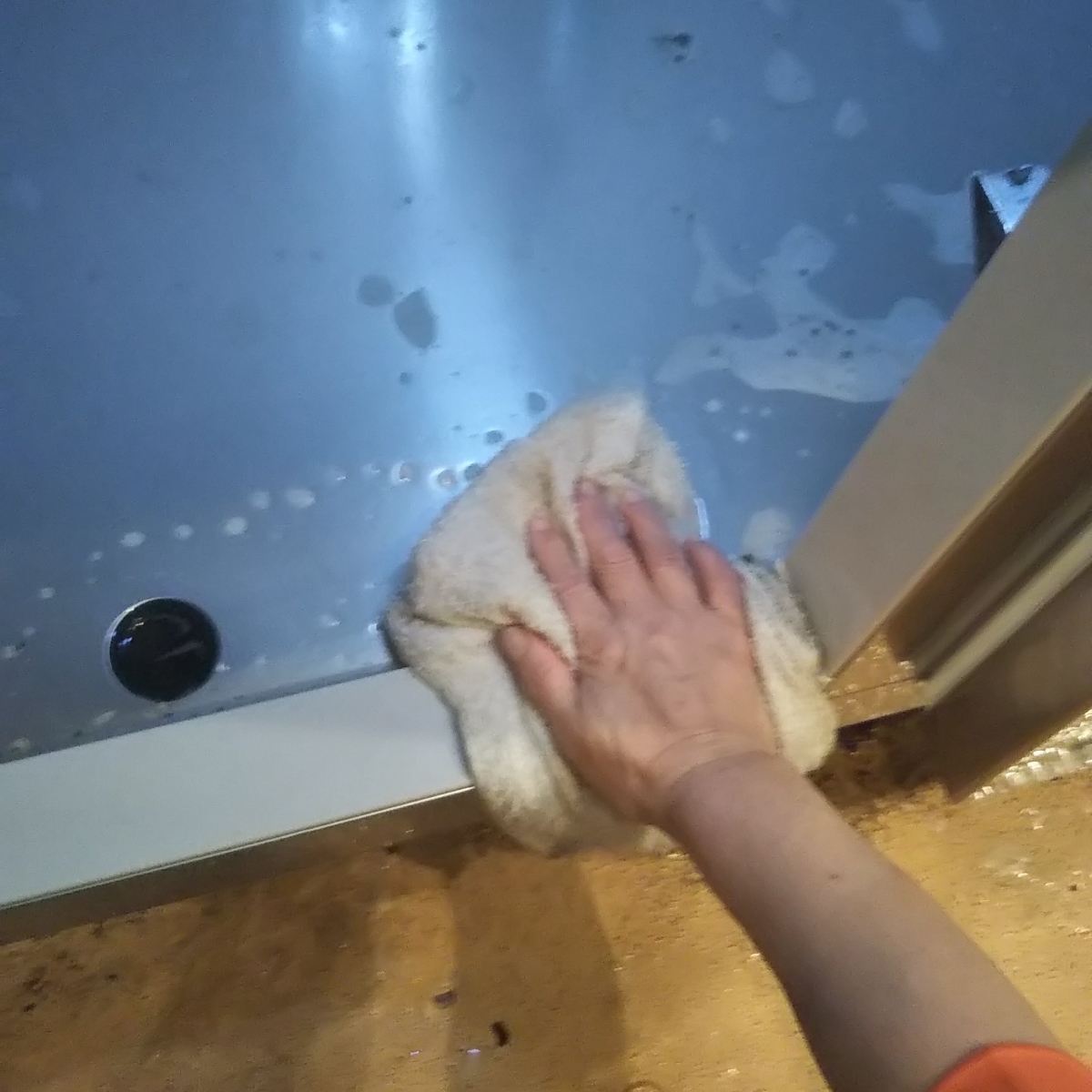

筆者が使うワックス道具を紹介します。

単純に塗るだけなら「タオル一枚で」塗れますが、ワックスというのは綺麗に魅せるための締めの部分、総仕上げになる清掃作業。だから道具にもこだわって、綺麗に魅せたいならそうしてほしく

ワックスを塗るためだけに使う『専用の資機材』

で塗ってもらうのが、技術と合わせ綺麗に魅せられるに「なるはず」です。

タオルも2枚くらいは必要です

- つぎ足すとき注ぎ口を拭く・容器を拭くために必要

- ボトルの跡になるのを防ぐ 直置きしない「容器の下に敷くタオル」

- 床の継ぎ目他「塗ってはいけないところ」にかかってしまう拭き用

佐野清掃をよろしくお願いします!

――佐野清掃がわかる情報記事

一つひとつの作業工程をより確実に進め、行う作業員のこだわりが存分に出せる プラスの要素にして、作業の最終的にはチームでやる仕上りより、見違える綺麗さにしている

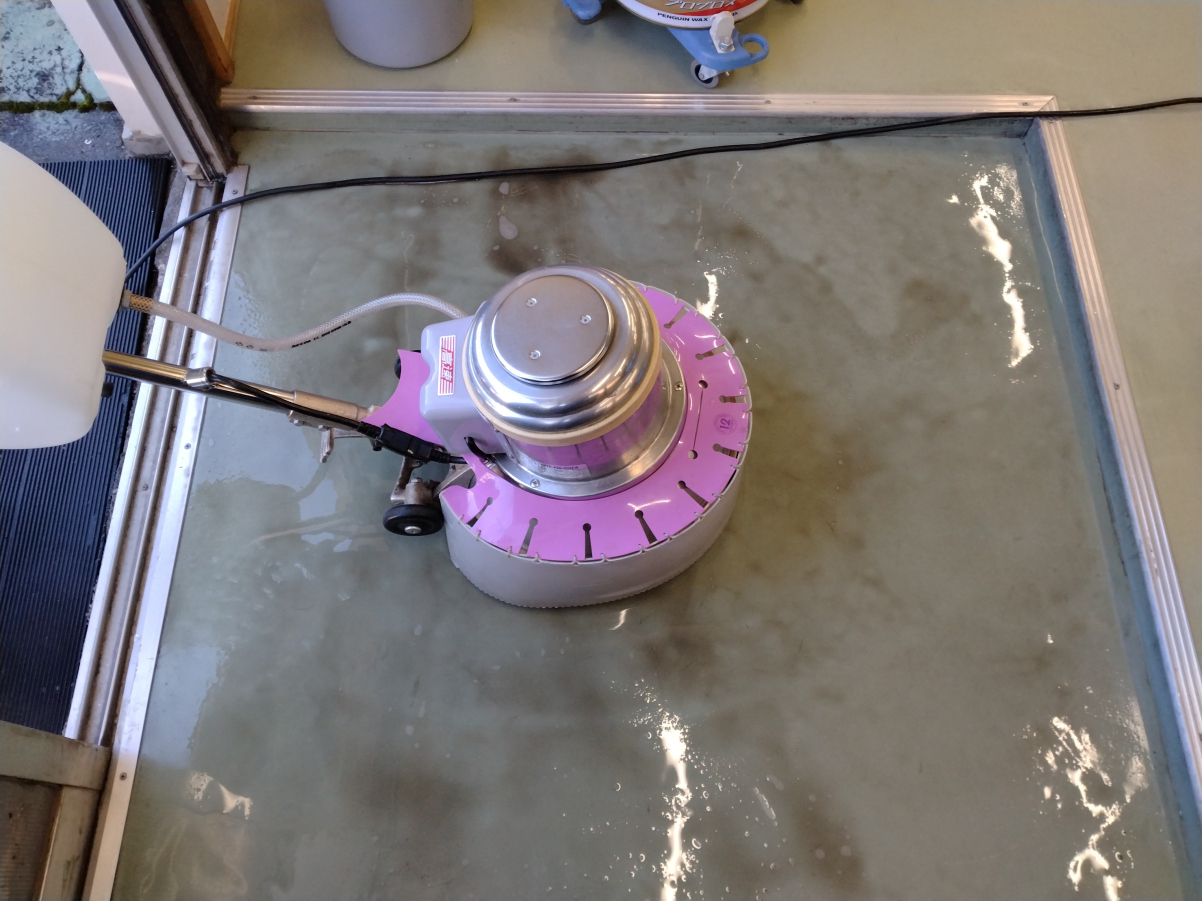

――1番見てほしい『ポリッシャー』

床ワックスの塗り方解説・綺麗に魅せる考え方 伝えてきた

佐野清掃『佐野 直人』

佐野清掃とはポリッシャー清掃で生きる 腕で勝負する個人業者

- 佐野清掃については「会社案内」

- 作業こだわりは「こだわる床洗浄・徹底解説」

- 得意なポリッシャーは「床ポリッシャー・操作説明」

- 看板サービスは「剥離清掃」

- 料金については「清掃料金」

佐野清掃をよろしくお願いします。

質問はメールで24時間受付

ホームページを見てもらってありがとうございました!

サイドメニュー

作成者

資格・経歴

- 2010年:ビルクリーニング技能士 資格取得

- 大型自動二輪免許 所持

- 多くのビル清掃現場を経験

- 作業員から作業所長・責任者を歴任

- 2013年:佐野清掃「開業」

- 仕事とバイクが大好き人間

ホームページは佐野の言葉で、本当の清掃を伝えたくはじめました。

「これは知りたい」ためになる記事を増やしていきますので、励みになる意見をいつでもください。

よろしくお願いします。